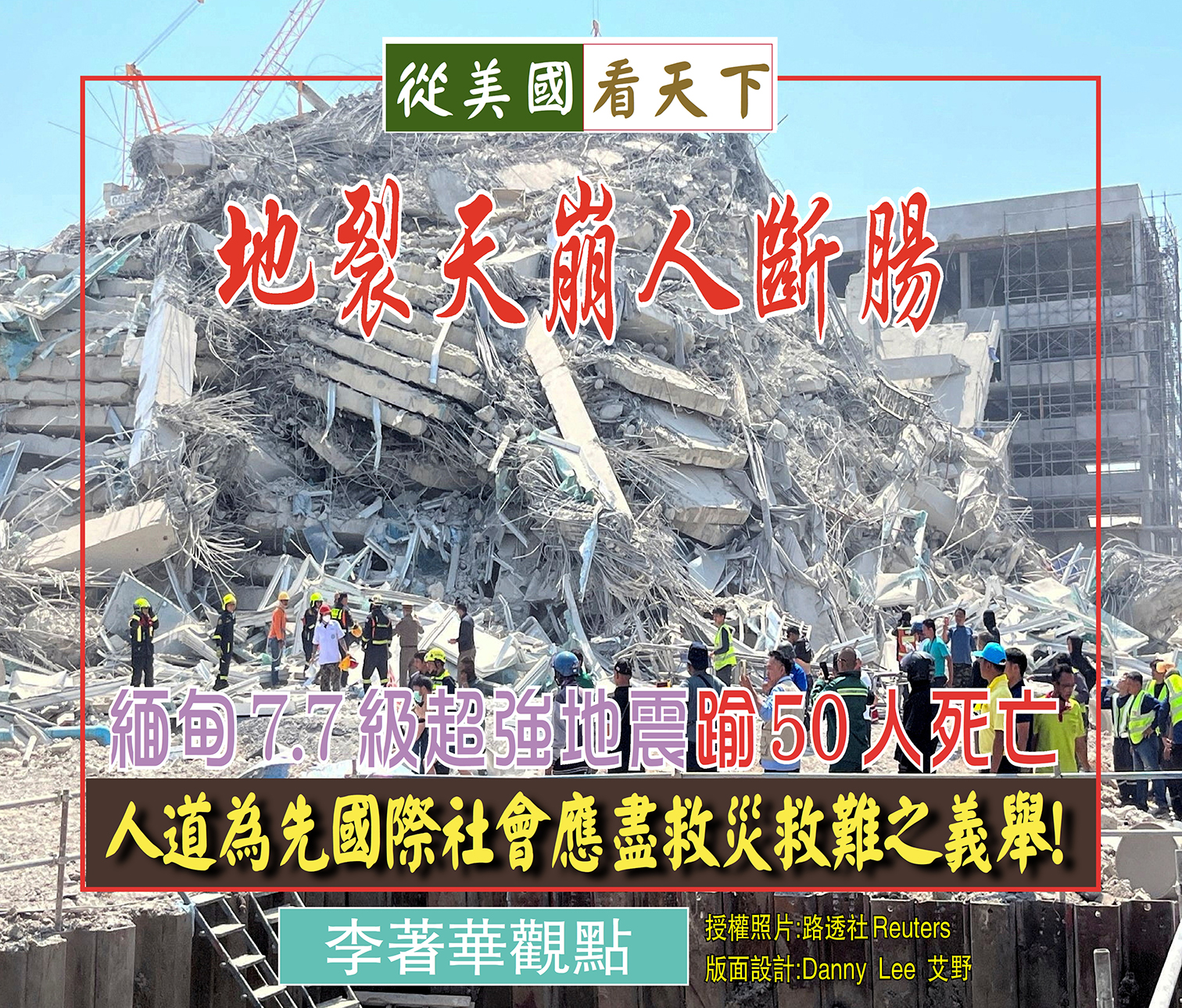

緬甸突然發生芮氏7.7級規模強震, 深度約為6英里,初步災情統計至少有50人死亡, 300多人受傷, 財務損失一時難以估計。這一次的震央在緬甸中部曼德勒一帶, 更震到了泰國, 當地將地震規模從7.7上修至8.2級, 災區滿目瘡痍, 從視頻中映入眼中的都是殘破不堪的悲涼景象, 官方已展開全面性搶救以及由警犬和無人機協助搜救之行動,緬甸軍政府罕見向國際社會求援, 聯合國迄今尚未做任何伸援表態, 由於平時緬甸軍政府我行我素, 突然遭遇,重大災難, 軍政府顯然已經無力獨自應對, 國際社會應該對緬甸捐棄前嫌以人道為先, 善盡救災救難之義舉!

多災多難的緬甸自2021年軍方發動軍事政變,推翻民選政府,羈押翁山蘇姬以武力掌權以來,一直處於軍民衝突動盪之中,持續多年的內戰更造成數千人死亡,數百萬人流離失所,並使貧困率上升至50%,已成為亞洲最貧窮的國家之一,急待國際的奧援,然而自從川普執政以後,大量縮減援外資金,迫使世界糧食計劃署在四月份只能向緬甸三萬五千人提供援助,而另外的1,500萬人無法再獲得食物需求,相當於每428名飢餓者僅1人獲救。根據統計,自從内戰以來,戰乱區的難民因為沒有收入,只能依靠每個月約50美元的糧食援助來維持生計, 如今因美國政府收手,他們對援助終止感到絕望,並擔心未來將面臨飢餓死亡。

緬甸的社會韌性,在於其人民在困境中展現的互助精神。然而,這種基於傳統和鄰里互助的模式,在面對如此大規模的災難時,往往顯得捉襟見肘。如何將這種自發性的力量轉化為有組織、有系統的社會支持網絡,是擺在緬甸政府和國際社會面前的一大挑戰。

由於緬甸在內戰和自然災害的雙重打擊下,經濟已千瘡百孔, 將來的重建不僅需要大量的資金投入,更需要可持續的經濟發展模式。這意味著,國際社會的援助不應僅僅是地震短期的救濟,更應著眼於長期的經濟賦權,例如支持當地的小微企業發展,促進農業和基礎設施的重建。只是軍政府一直受到國際社會的孤立和制裁,軍政府是否意識到,在內戰和天災的雙重打擊下,其實其統治已搖搖欲墜,不得不尋求民主之道?但可以肯定的是,國際社會一定會提高警覺,不會被軍政府的表面姿態所迷惑。

緬甸的重建之路,是一條充滿挑戰的坎坷道路, 如果軍政府繼續掌權而不還政於民, 一切的改革必會窒礙難行, 所以根本解決之道並不在國際社會的支持,而是需要緬甸各方勢力的共同努力,推動民選政府才能實現真正的和平與發展。